Выросшая в актерской семье, Тина с детства мечтала о театре, хотела, как и ее родители, стать актрисой. Для этого у неё были прекрасные внешние данные: высокая, статная, красивая

Якуб ЗАИР-БЕК

Из цикла «Актёрская династия», часть 4. Начало в очерках "Звезда "Аэлиты" и сценограф "Гамлета"" , "Слишком красивая для кино…" и "Маленькая Орлова"

Фотографии из архива автора

В предыдущих частях этого цикла очерков об актерской династии Либаковых я рассказал читателям уже о трёх из пяти братьев-актёров и их ближайших родственников — Михаиле Либакове и его жене киноактрисе Валентине Куинджи, о Вениамине Либакове-Ливанове и его внуках — киноактрисе и телеведущей Марине Либаковой-Ливановой и ее брате актере Александре, а также о Якове Любине-Либакове и его жене актрисе Татьяне Раминой. Сегодня — четвёртая часть очерков, посвящённая детям Якова и Татьяны Либаковых, которые тоже стали актерами.

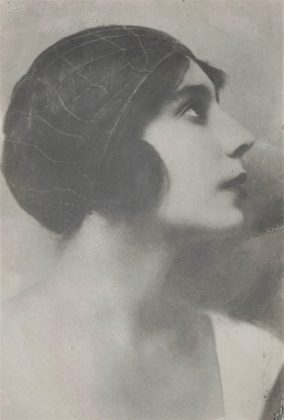

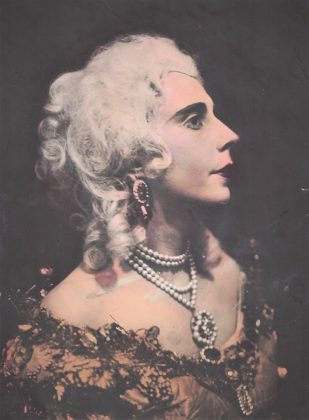

Дочь Якова и Татьяны Либаковых, тоже Татьяна, родилась 22 августа 1906 г. в Киеве. Росла в доме богатого купца Бориса Орлова, своего деда. Тина, как называли ее с самого детства, училась в престижной Мариинской гимназии. Когда произошёл большевистский переворот, а затем началась Гражданская война, ей было всего 11-12 лет. Киев, как известно, много раз переходил из рук в руки – Центральная рада, красные, петлюровцы, гайдамаки, немцы, снова петлюровцы, большевики, зелёные, белые, поляки, снова красные… Голод, холод, разруха, так что было не до учёбы в школе. Тине с её младшим братом Марком пришлось жить в деревне под Киевом не только без родителей, но и практически без присмотра взрослых, они сами добывали себе продукты, ловили рыбу в озере, готовили на костре, даже бродяжничали. Новые власти реквизировали дом Орловых, всё их имущество и деньги в банке. Даже частично разорили семейный склеп на престижном Байковом кладбище в Киеве.

Улицу Трехсвятительскую, на которой стоял особняк Орловых, переименовали в улицу Жертв революции. По этой причине и по некоторым другим Тина с юмором называла себя «жертвой революции». Забегая чуть вперёд, отмечу, что, не получив даже аттестата зрелости, Тина путем самообразования изучила и прекрасно знала российскую историю, и в этом вопросе могла заткнуть за пояс иного обладателя вузовского диплома. Она хорошо разбиралась в литературе, живописи, театре, кинематографе. У неё была отменная память, особенно зрительная. Но её, видимо, тяготило то, что она не имела должного образования и, к примеру, писала с ошибками.

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Выросшая в актерской семье, Тина с детства мечтала о театре, хотела, как и ее родители, стать актрисой. Для этого у неё были прекрасные внешние данные: высокая, статная, красивая. Для осуществления своей мечты она поступила в театральную школу в Твери, которую окончила в 1926 г. С выбором сценического псевдонима проблем не было: как у папы. И на афишах театров в российской провинции появилось новое имя: Татьяна Любина. География театральных сезонов была разнообразной: Тверь и Нижний Новгород, Саратов и Покровск (ныне — Энгельс), Тамбов и Пенза, Камышин и Орск. А роли лирико-драматического плана были у Тины как в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, так и в пьесах новых советских авторов — М.Булгакова, К.Тренёва, А.Афиногенова, Н.Эрдмана, А.Арбузова, А.Гусева и др. В 1938 г. в Камышине Сталинградской обл. (ныне — Волгоградской) Тина родила сына, но это не помешало актерской карьере. Как шутили коллеги, Тина родила за кулисами…

В период Великой отечественной войны Тина Любина оказалась с семьей в с. Илек Чкаловской (ныне Оренбургской) обл., работала в колхозе. Осенью 1943 г., после освобождения Харькова от немецких захватчиков, вместе с Харьковским театром им. М.Л.Кропивницкого, эвакуированным в 1941 г. на Урал, переехала сначала в г. Волчанск Харьковской обл., а затем и в город Харьков. В дальнейшем много лет работала в Харьковском русском драматическом театре им. А.С.Пушкина вплоть до переезда в 1966 г. в Ленинградский Дом ветеранов сцены им. М.Г.Савиной. Неоднократно участвовала в киносъемках на студии «Ленфильм», снимаясь в массовых сценах. Многие годы, практически до самой смерти, была социальным работником ДВС на общественных началах. Татьяна Яковлевна Любина-Либакова умерла в Ленинграде 10 апреля 1988 г. от сердечной недостаточности, тело ее было кремировано, а урна с прахом захоронена на харьковском городском кладбище №1 рядом с могилой ее мужа.

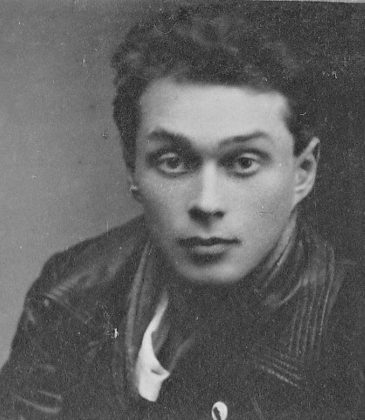

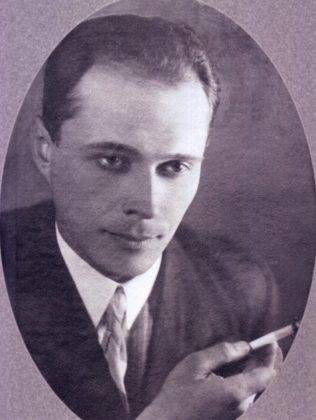

Её младший брат, Марк Яковлевич Либаков, родился в Киеве 18 марта 1908 г. Высокий, красивый, атлетически сложенный, казалось бы, самой природой ему был предопределён путь — в актёры, да и родители мечтали видеть своего сына на театральных подмостках в ролях героев-любовников. Но Маркуша, как звали его в семье и друзья, с детства просто обожал технику, всякие машины и механизмы, любил все делать своими руками — точить, сверлить, строгать, паять. Эта любовь, кстати, сохранилась у него на всю жизнь. И неожиданно для многих окружающих, в восемнадцатилетнем возрасте Марк уезжает в Москву, поступает на Первые московские курсы шоферов и отлично их заканчивает.

Вскоре после этого он попадает в группу ракетчиков — знаменитый ГИРД (группа изучения реактивного движения) во главе с Фридрихом Цандером и Сергеем Королёвым. Кстати, сами гирдовцы шутливо расшифровывали свою аббревиатуру несколько иначе — «группа инженеров, работающих даром»: ведь зарплату они в ГИРДе не получали. Марк с увлечением работает в группе механиком и водителем. А 25 ноября 1933 г. где-то на пустыре в подмосковном Нахабино состоялся опытный пуск первой советской жидкостной ракеты ГИРД-Х.

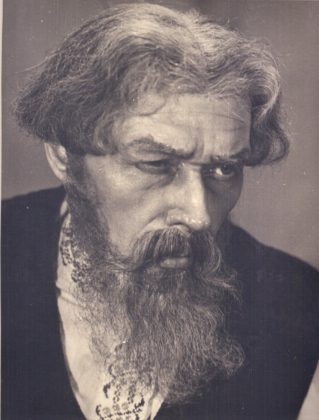

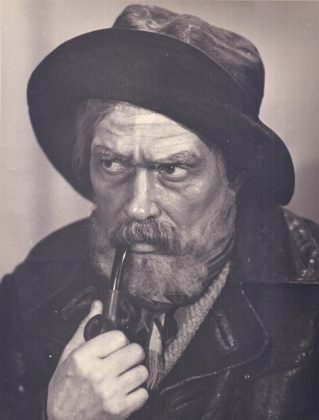

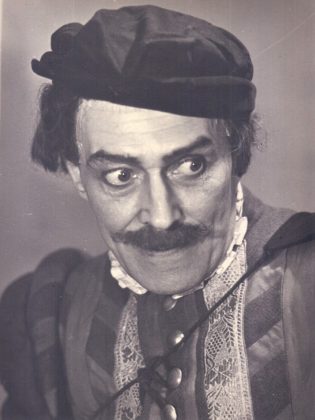

Перед стартом группа сфотографировалась. На ставшей уже исторической и хорошо известной фотографии Марк Либаков во втором ряду крайний справа. Вскоре после этого мать Марка, актриса Татьяна Рамина, женщина с твёрдым характером, чуть ли не насильно отвезла его во Владимир, где он поступил в Театральный техникум. Закончено обучение, началась актерская жизнь: роли, репетиции, спектакли, премьеры, гастроли, аплодисменты, цветы и… театральные романы. Марк работал актером во Владимире, Архангельске, Смоленске. В сезоне 1937/38 гг. в Смоленском драмтеатре им. А.С.Грибоедова он играл священника Карди в спектакле «Овод» по роману писательницы Э.Л.Войнич.

Война застала Марка в Смоленске, там он и был призван в Красную Армию и сразу же попал на фронт. Здесь очень пригодилась его первая профессия, и он стал военным шоферам. О фронтовых шоферах сложены стихи и песни, написаны рассказы и повести. Как тут не вспомнить известное: «Чеpез pеки, гоpы и долины / Сквозь пуpгу, огонь и чёpный дым / Мы вели машины, объезжая мины / По путям-дорогам фронтовым…» Пришлось побывать и авиационным техником, и даже сражаться на знаменитых ИЛах в качестве стрелка-радиста. После Победы и демобилизации из армии, в 1948 г., Марк приезжает в г. Николаев в Украине и устраивается актёром в городской драматический театр им. В.П.Чкалова. За 22 года работы в театре Марком Либаковым было сыграно множество героических и острохарактерных ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных классиков, а также советских драматургов.

Выйдя на пенсию в 1970 г. и уйдя из театра им. Чкалова, он сразу же получил приглашение в николаевский Народный драматический театр под руководством Николая Троянова, в качестве заведующего постановочной частью и актера. В этом театре в полной мере раскрылся еще один талант Маркуши — художника-декоратора, оформителя спектаклей, сценографа. Он как бы продолжил творчество своего дяди Михаила Либакова. Декорации и реквизит для спектаклей «Электра» Софокла, «Король Лир» В.Шекспира, «С любовью не шутят» П.Кальдерона, «Девушка-гусар» Ф.Кони, «Гроза» и «Правда хорошо, а счастье – лучше» А.Островского, «Моцарт и Сальери» и «Барышня-крестьянка» А.С.Пушкина и др., выполненные Марком своими руками, украсили эти постановки и надолго запомнились зрителям. В некоторых спектаклях Народного театра Марк Либаков сыграл небольшие роли, но это был настоящий мастер-класс для молодых актеров.

Марк Яковлевич Либаков внезапно умер в июле 1980 г., на 73-м году жизни, в результате грубой врачебной ошибки. Похоронен на Мешковском кладбище в Николаеве. Двое детей Марка — сын Владимир и дочь Ирина, а также внуки Владимир, Наталья, Юрий и Алексей — не унаследовали профессию своего отца и деда, оборвав тем самым и эту линию актерской династии Либаковых.

Окончание следует