В Иерусалиме на русском языке вышли в свет уникальные дневники Григола Перадзе, путешествовавшего по Святой Земле незадолго до начала Второй мировой войны. О книге "Иерихонские розы" рассказывает редактор книги, экскурсовод по Израилю д-р Элеонора ГОРОХОВСКАЯ

"Какие теперь могут быть научные планы, какова ценность замыкаться в кабинете, чтобы посвятить себя отвлеченным проблемам, часто интересующим лишь узкий круг коллег, ведь жизнь вокруг нас говорит таким могучим языком через страшные исторические события, определяющие существование или исчезновение целых народов. Создается впечатление, что живешь во времена, когда народы нашего земного шара отвечают за грехи своих предков — и день окончательного расплаты еще не наступил! " (Г. Перадзе, «На службе грузинской культуре», 1940 год.)

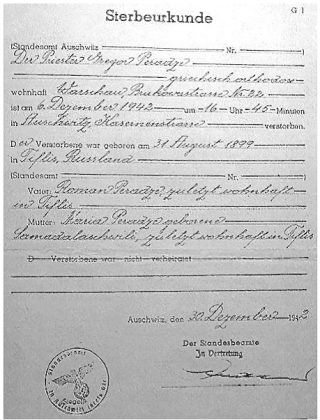

Григол Перадзе (1899, дер. Бакурцихе Тифлисской губ. – 6 декабря 1942 г. концлагерь Аушвиц, Польша), ученый-теолог, специалист по грузиноведению и Средневековой истории, профессор Боннского, Лувенского, Краковского, Оксфордского, Варшавского университетов, полиглот, поэт, исследователь грузинской собственности в Иерусалиме, архимандрит, священномученик Грузинской Православной Церкви и Польской Автокефальной Православной Церкви – Григорий Иверийский.

Дневники Перадзе, которые он вел во время посещения Палестины и Сирии, печатались в различных польских журналах на польском языке с 1936 по 1939 год. Архив Григола Перадзе, к сожалению, не сохранился. Все, что можно было найти из его работ, собрал, снабдил примечаниями и комментариями и опубликовал Хенрик Папроцкий (низкий ему поклон!).

Подписывайтесь на телеграм-канал журнала "ИсраГео"!

Дело Григола Перадзе лежит в институте Яд ва-Шем без движения – за недостаточностью свидетельств. Среди оснований подачи дела на рассмотрение Григола Перадзе в качестве праведника народов мира – участие в деятельности польского Сопротивления (возможно, он был казначеем Жеготы?), помощь евреям; из вариантов обстоятельств смерти – подменил многодетного еврея, отправленного на уничтожение…

Этих неподтвержденных «подозрений» недостаточно для Яд ва-Шем, но вполне достаточно для того, чтобы о Григоле Перадзе знали, и прежде всего евреи. Это – одна из причин, по которым была предпринята работа над данной книгой.

Григол Перадзе посетил Палестину и Сирию во время, которое обозначается в истории как первый период (апрель – 12 октября 1936) арабского восстания 1936–1939 гг. Перадзе прибывает 5 июля и остается в регионе до 28 сентября. Важность этого периода для истории Страны Израиля – еще одна причина появления данной книги.

Г. Перадзе с большим интересом, уважением и, я бы сказала, ревностью относится к борьбе за независимость (в его биографии – служба в армии недолго просуществовавшей независимой Грузии) – к Эфиопии, к автокефальной Польской Православной церкви (он привез Иерусалимскому патриарху рекомендательное письмо от первого патриарха автокефальной ППЦ), к Пилсудскому:

«Рядом со мной сидит араб, который с энтузиазмом рассуждает об умершем маршале Пилсудском. «Нам был бы очень нужен сейчас такой человек, но, к сожалению, у нас его нет! » — говорит он. Я отвечаю ему, что такие люди появляются, может быть, раз в одно или несколько столетий, вымечтанные и вымоленные многими поколениями».

После общения с полицейским из Иерихона:

«Он — арабский патриот и рад, что я говорю с ним по-арабски. "Мы сильны, — говорит он, — и победим евреев в этой борьбе. Наш народ осознает, каков он. А потом выбросим отсюда и англичан, и будет великая Аравия!"

Конечно, я уважаю его убеждения, и делаю это обдуманно. В мире нет ничего лучше и полезнее для культуры и прогресса человечества, чем борьба, но эта борьба должна быть честной и без стрельбы из укрытия».

Если арабы – случайные попутчики, то евреи, с которыми общается Перадзе, — бывшие соотечественники или однокашники и коллеги из Германии.

«…вот к нам подошли двое юношей, одетых в форму еврейских скаутов, и один из них обратился ко мне по-грузински, при этом на западном наречии…

Наша беседа на грузинском языке привлекает внимание других пассажиров. Когда один из них узнает, что грузинские евреи в Грузии благоденствовали и что они скучают по Грузии, он говорит: «Евреям везде должно быть плохо, ведь только тогда они будут стремиться переехать в Палестину».

Или так — после посещения Еврейского университета, где Перадзе как старого друга встречает директор университетской библиотеки — профессор д-р Вейль, который до этого был директором отдела востоковедения Прусской национальной библиотеки в Берлине: Уволен по закону от 1933 г. «О восстановлении профессионального чиновничества»:

«Университетский сад граничит с пустыней. Прямо за оградой можно увидеть бедуинов, коз на пастбище и ветхие арабские хижины. Удивительно, что арабы не любят растительность. В этой деревне перед нами нет ни одного дерева.

— Земли за оградой принадлежат нам, — говорит мой провожатый, — и существует проект по посадке на них деревьев. Так будет отнят у пустыни хотя бы небольшой участок земли.

Мне вспоминаются мои иерихонские розы. Только огромным трудом, огромным трудом и нашей собственной кровью можно превратить эту пустыню — засохший цветок — в оазис и вернуть к жизни…».

Дневники Г. Перадзе так и называются: «Иерихонские розы». Смысл этого названия, очевидно, понятен. Речь идет о возможности возрождения – прежде всего Грузии, но также и всего, что должно возродиться: культуры, человечности, духа.

Дневники Перадзе написаны на польском, я только редактор. В самых сложных случаях я обращалась к Юлии Винер (ז"ל), профессиональному переводчику, поэтессе и прозаику, и непревзойденной души человеку. Я счастлива, что нам удалось пообщаться и в ее последние дни. Из сложных мест, с которыми я приходила к Юле:

«Среди евреев тоже нет единого мнения. В университете, единственном еврейском университете, нет кафедры Ветхого Завета, хотя такие кафедры существуют на всех теологических факультетах.

Хасиды не хотят иметь ученых людей, а прогрессивные евреи не согласны с тем, чтобы эту кафедру занял так называемый «начетчик»…

Существует также определенный конфликт между идейными евреями, которые прибыли на Святую землю, будучи молодыми людьми из лучших еврейских семейств и полные энтузиазма, и своими легкими, ценой собственного здоровья осушали болота и взрывали скалы, и теми, что и здесь остаются торгашами с грошовыми интересами и без каких-либо духовных ценностей».

Григол Перадзе демонстрирует лучшие черты грузинского народа, которые я также встретила при общении с грузинскими паломниками, в грузинской истории и в сегодняшней Грузии:

— открытость,

— отсутствие ксенофобии, а в отношении к евреям – вообще юдофилия, при ярком национальном самосознании,

— положение женщины: у Перадзе в Иерусалиме, помимо научных целей, есть еще две: выяснить, как получить землю для грузинского монастыря на Иордане и узнать имя последней грузинской монахини на Святой земле, о которой все рассказывают, но не знают имени.

Текст открытого и ироничного, любопытного, общительного и вдумчивого Григола Перадзе, который проходит по Иерусалиму весь «мой грузинский маршрут» (тот, что я веду много лет), который собирает свидетельства негрузинских паломников о грузинском присутствии (поскольку он полиглот) по библиотекам и хранилищам всевозможных организаций и конфессий (потому что он очень общительный и ему важна догматика) дал мне, как краеведу, счастливую возможность прокомментировать его (или привлечь к комментированию моих коллег), включая собранный материал и новые данные.

В Израиле «грузинская тема» — это прежде всего археология (одно из приложений нашей книги, основная часть – исторические очерки). Наши археологи откапывают в Эрец Исраэль не только еврейскую историю, но и историю присутствия других народов.

Прорывом в грузинской археологии на Святой земле (пунктом, с которого грузинская археология стала интересна специалистам как самостоятельная тема) была погребальная надпись (датируют V–VII вв.) на греческом, найденная британскими археологами (J. Iliffe, Илифф) в 1934 г. при раскопках на месте строительства здания YMCA (Young Men’s Christian Association – Молодежная христианская ассоциация):

Гробница принадлежит Са[муилу], епископу иверов, и его монастырю, приобретенному ими возле Башни Давида.

Надпись найдена незадолго до приезда Г. Перадзе. Монастырь иверов, отмеченный в надписи, Г. Перадзе не раз упоминает, он посещает музей Рокфеллера, где находится надпись, и место, где ее нашли (ИМКА). Упоминание знаменитого монастыря иверов возле башни Давида (монастыря Петра Ивера, V) и возможность существования грузинского кладбища в Иерусалиме в VI веке очень его взволновало.

И не только его… В этом году камень с эпитафией епископа иверов и монастыря возле башни Давида из музея Рокфеллера был доставлен в ИМКУ (так на местном сленге), где проходило празднование дня Независимости Грузии, организованное грузинским посольством в Израиле.

Д-р Яна Чехановец – ведущий специалист по этой теме, она защитила докторскую диссертацию по израильской археологии народов Кавказа. Я бы 15 лет назад не занялась этой темой, если бы Яна уже тогда не освещала и не продвигала тему грузинского присутствия.

Наши счастливые археологи копают по текстам. Они знают, что искать, и могут определить, что нашли. Есть объекты хорошо известные из текстов, найти их – все равно что поймать Моби Дика. Такой Моби Дик для грузинской археологии – монастырь, основанный Петром Ивером в V в. возле башни Давида. Недавно Михаил Чернин, по-видимому, нашел археологические свидетельства существования и место этого монастыря (это уже не попало в книгу).

Наша книга адресована тем, кого интересует (или заинтересует) Григол Перадзе и грузинское присутствие на Святой земле.

* * *

Дневники Григола Перадзе. Палестина (א"י), 1936 год / Пер. с польского дневника Григола Перадзе «Иерихонские розы» Ю. Винер, П. Бурой, Т. Анисени, Н. Розовской. Редакция перевода, комментарии и исторические очерки Э. Гороховской. – Иерусалим, 2022.

Краеведческие комментарии и исторические очерки Элеоноры Гороховской. Авторы отдельных комментариев – Анна Нисневич, Бесик Хурцилава, Митя Фрумин, Михаил Король, Михаил Фрейкман

Фотографии: Евгении Кахлон, Александра Зеликмана, Алексея Гораля, Алексея Железнова, Вадима Домбровского, Ирины Пенясовой, Лаши Жвания, Малхаза и Бесика Хурцилава, Эллы Штейнберг, Ярона Хареля и Элеоноры Гороховской

Рисунки: © Грегори Магид & Ольга Розин-Магид